第5話

スイッチは扁桃体!

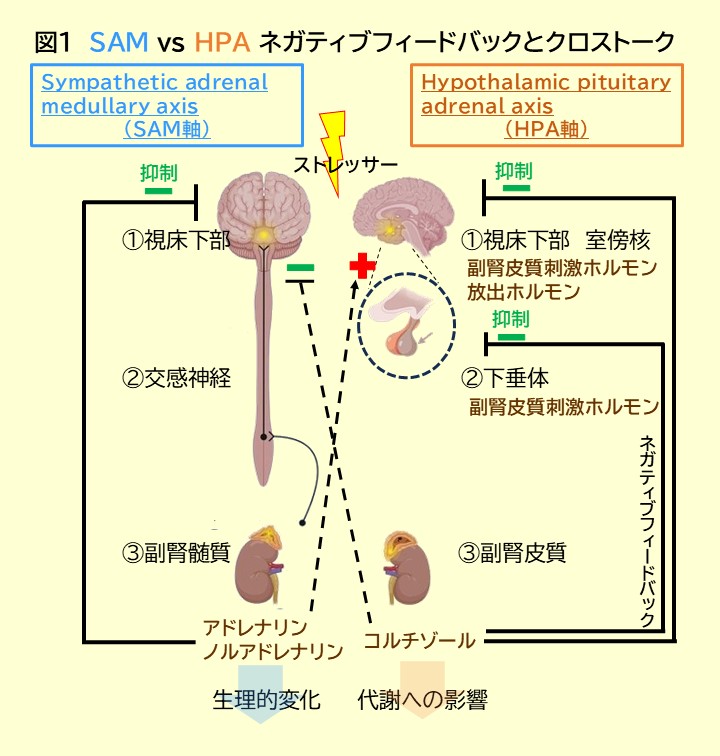

前回ご紹介したSAM(視床下部-交感神経―副腎髄質)の経路と同様、今回ご紹介するHPA(視床下部-下垂体-副腎皮質)もスイッチは扁桃体、こめかみの奥深くでストレスセンサーとして控えている平たい桃の形をした扁桃体、アーモンド君です。

SAM系で入ったスイッチは視床下部から脊髄へと伝達されますが、HPA系では、視床下部の室傍核という部位へと伝達されます。アーモンド君はストレスの違いが判るらしいです。さすがです。

HPA系独自の歩み 室傍核から血流にのって

では、SAM系と同じスイッチを入れたHPA系が、どのようにして体へ作用するのでしょうか?

前章でお話しした血液脳関門(BBB)という関所で守られている脳。その一部で血液の「声」を聴くために敢えて少しだけ窓を開いている見張り台があるというお話をしました。室傍核はまさにその見張り台なわけです。

司令塔である視床下部には何人か司令官がいて、その分室である室傍核という窓際にHPA系の司令官は控えています。その司令官はまず、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」を掲げ、血流に載せ(BBBの窓が開いているおかげですね)、視床下部の下にぶら下がるように存在する「下垂体」というホルモン工場に指令を送ります。工場では指示通りに「副腎皮質刺激ホルモン」を作り、その指示は再び血流にのり、副腎を刺激します。そしてストレスホルモンといわれる副腎皮質ホルモンのひとつである「コルチゾール」がモクモクと放出されるのです。

こうやって追ってみると、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」って名前、高校で習ったときから、何とかならんのかと思っていたけれど、名前のおかげで理解しやすいですね。考えを改めました。

副腎皮質から全身へ

前回のSAM系との大きな違いがここにあります。SAM系は神経伝達で副腎髄質にストレス信号を送りました。HPA系は血流にのって副腎皮質にストレス信号を送ります。SAM系は瞬時に反応し、アドレナリンにより興奮状態になりますが、HPA系は時間をかけてコルチゾールを放出したのち、コルチゾールが時間をかけて全身に作用していきます。

副腎皮質で放出されたコルチゾールは全身を駆け巡り、細胞にいろいろな作用を働きかけます。肝臓で糖新生を起こし、脂肪や蛋白を分解し、エネルギー源を確保します。交感神経の感受性が増し、心拍と血圧が上昇します。また、ステロイド薬のように、免疫反応を抑制します。こうしてストレス反応から体を守るために働くわけです。一時的には有効なのですが、慢性的になると、過剰分泌が続き、高血糖・不眠・うつ傾向、免疫力低下が起こり「ストレス障害」が現れてしまうのです。

ネガティブフィードバック

こうした強力な作用を持つコルチゾールですが、体はそれをコントロールする仕組みも持っています。 それはいわゆる「ネガティブフィードバック」というシステムです。血中にコルチゾールが高まると、視床下部と下垂体にはたらきかけ、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンおよび副腎皮質刺激ホルモンの分泌を抑制させ、これ以上コルチゾールが増えないように調整されているのです。

SAM系とHPA系とのクロストーク

二種類の大きなストレス反応系、その経路も反応時間も全く違うように見えますが、実はこの二つは相互作用(クロストーク)しながら、短期的、長期的なストレス反応のバランスをたもっているのです。

・SAM系が活性化→アドレナリン放出→視床下部を刺激→HPA軸活性化

・HPA軸が活性化→コルチゾール増加→交感神経抑制→SAM系の過剰反応抑制

A review of potential biomarkers for assessing physical and psychological trauma in paediatric burns, Carlton, M, et. al, Burns & Trauma, 2021を参考

まるで、初期消火と消火剤補給が同時進行しつつも供給過多にならないように、巧妙な二重構造がしくまれているかのようです。

終わりに

体の中では、まるで火消しのレスキュー隊(SAM系)と、補給部隊(HPA系)が、静かに連携して動いています。どちらか一方でも過剰になると、心や体に支障をきたしてしまう──この微妙なバランスこそ、私たちの健康の鍵なのかもしれません。

さて、ストレスの地図と地層をたどる旅はひとまずここまで。次回は「腸内環境とストレス」のお話です。ストレスと腸の中?あなどれないつながりが見えてきますよ。どうぞお楽しみに。