第2話

ストレスという言葉を知る

「ストレス」という言葉を初めて目にしたのはたぶん小学生のころ。当時の新聞にこんなコラムを見つけました。「ストレスという言葉が出てきてから、ストレスを気にするようになった」「自分の不調をストレスの一言で片づけるのは如何なものか」―。小学生の私にはピンと来ず、「ふーん」と読み飛ばすだけでした。

しかし続いて「イギリスには肩こりという言葉がない。だから肩こりという自覚がない!」という展開に、思わず目が留まりました。言葉がなければ自覚は生まれない。ストレスという言葉がなければ、ストレスそのものを“感じない”というのも、あながち間違いではないのかもしれない。

それから「ストレス」という言葉は、自覚がなければ使う必要のない、どこか胡散臭いカタカナ言葉として、私の語彙のひとつに加わったのでした。

ちなみに私は肩こりという言葉を知ってはいるけれど、肩こりを感じたことがなかったから、イギリス人より賢いのかもしれない。なんかちょっと得意な気分でした。理由は聞かないでください。子供の考えたことです。

振り返ってみると…

さて、社会に出てからのことを振り返ると、あれはストレスだったに違いない場面に少なからず遭遇しているものです。けれども渦中にいると、「ストレス」という一言では収まり切れるものではなかったように思います。「あー腹立つ」とか「情けない」など理不尽さに対する怒りとか悲しみ、対人関係の軋轢、解決したくてもどうしようもなかったこと、など、それなりにありました。けれども大概、なにかしらの協力や理解を得てなんとなく薄まっていき、やがて時間が経つとほとんど忘れてしまっているのです。少なくとも私は多分、そうやってやり過ごしてきたのでしょう。何か大問題にぶつかったときは、ストレスという言葉を意識する前に具体的な原因を探し、自分の感情を持て余しながら、その問題に耐えることで精いっぱいだったような気がしています。

ちょっと細胞の話

ここでちょっと細胞の話をしましょう。

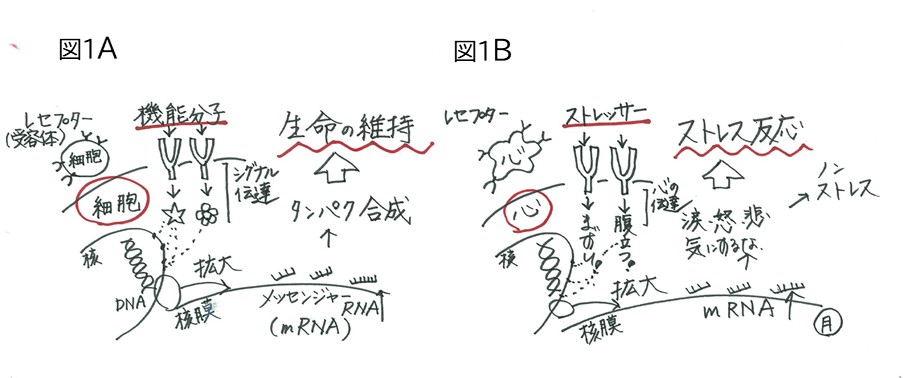

あらゆる種類の細胞表面には無数の受容体(レセプター)があります。血液やリンパ液が運んでくるいろいろな物質や細胞同士のコミュニケーションをそれぞれのレセプターで受け取ります。レセプターの下にはシグナル伝達経路があり、細胞の中を複雑にメッセージとして伝わっていきます。あるものは細胞内で分解され、飲み込まれたり放出されたり、あるものは他の分子と会合し、反応し、やがて伝達されたシグナルは核に入りDNAに働きかけます。結果、新たな蛋白を合成するためのメッセンジャーRNA(mRNA)が誘導され、細胞分裂が起こり生命活動は維持されていくのです。(図1A)

ストレスレセプターの下流には…

人の心を無数の細胞と仮定してみます。この細胞上に発現するレセプターはいろいろな種類があるとしましょう。例えば私には「腹立つレセプター」とか「まずいぞレセプター」とかは発現しているかもしれない。そしてシグナルが伝達された先に発現するmRNAは「そんなことは気にするな」とか「もっと勉強しろ」とか「明日は早起きして仕事に行け」とかいう配列になっているような気がするのです。図解しようと思いましたが、そんな絵はどこにもないので、へたくそな絵をかいてみました。

どんなmRNAが発現するか、自分で操作することは難しそうです。自分を奮い立たせたり、叱咤激励する種類のものばかりではなく、悲しみがとめどなく湧いてしまったり、人間不信に陥ったり、無気力になったりするmRNAだってあるのかもしれません。(図1B)

ストレスという言葉が知られ始めた1970年から80年のころ、子供の目にも批判的とわかる言葉が並んでいたのは、どんな困難も乗り越えることで自己研鑽に繋がるもの、レセプターの下で発現するmRNAは自身の努力でかえられるもの、という精神論が根底にあったのでしょう。けれども生物には必ず個体差があり、同じ分子だからといって同じ仕上がりにはなりません。ましてや感情という規則性が見えないもののレセプターの下流がどうなっているのかなんて、誰も知るわけがないのです。だから人の心は難しい。他人の心の反応はおろか、自分の心の行き場でさえ、どう対処してよいのか迷うばかりです。

生理学的なストレスと、心理学的なストレス

でもそんなことを言っても何も解決しません。初回に宣言したはずでした。敵を制すには敵を知る。私にはストレスを解明し、ストレスをやっつける使命がありました!

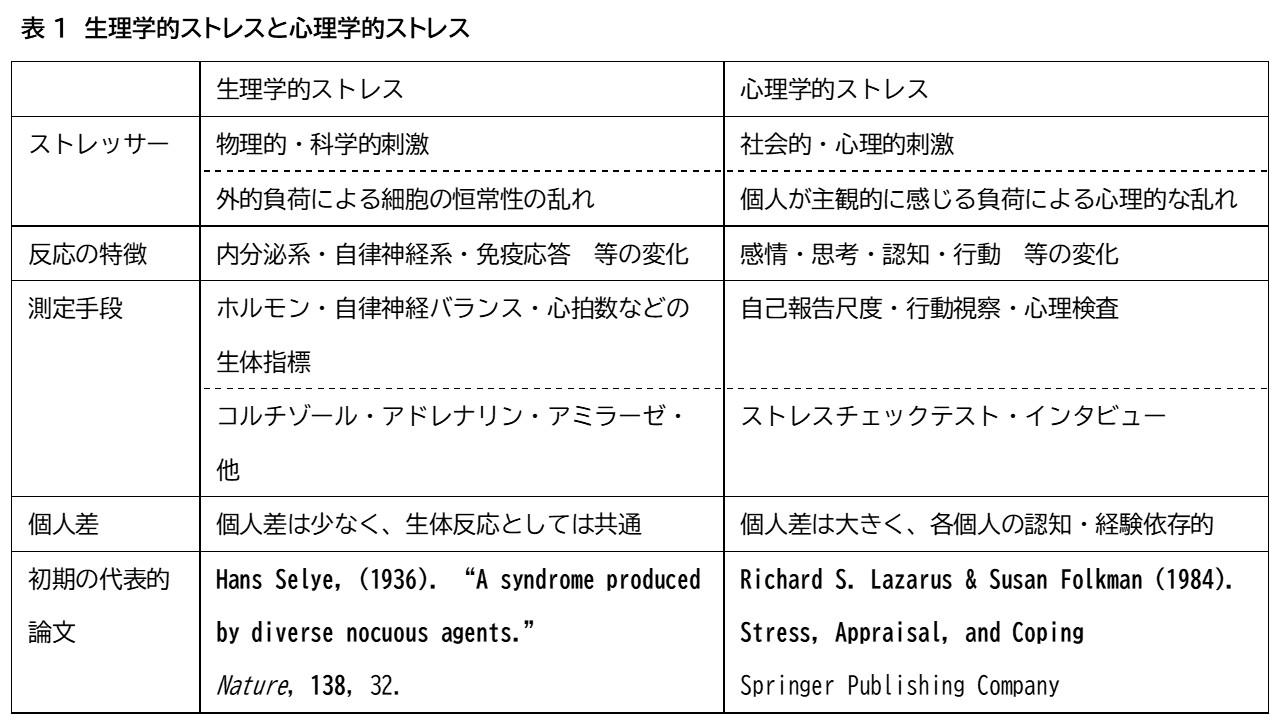

そもそも「ストレス」という言葉は物理学用語で、外部から加わる力によって物体に生じる内部の力(応力;ストレス)から由来したもので、橋梁等の構造計算をする際に必須である物理学的現象を意味する言葉だったそうです。それが転じて、外部からの刺激が脳に伝わり、生理学的、心理学的反応を引き起こす「ストレス」という医学用語となったのです。生理学的ストレスと心理学的ストレスは厳密に異なるもので、整理すると以下のように分類することができます(表1)。

生理学的ストレスについては分子レベルの解析が可能となるにつれ、一流の国際学術誌に発表される頻度が近年ますます上昇しています。しかし、心理学的ストレスについては、表1に示すように、分子で割り切れるものではなく、個人差が多く、環境による認知度や理解度がまちまちです。目的は解決であり、その判断はあくまでも主観的なものです。

それでもまったく性格の異なるように見える二つのストレスは、実は不可分でもあり、心理的ストレスが生理的ストレスを引き起こす可能性は大きく、また生理的ストレスが心理的ストレスをも悪化させる原因にもなりえます。

終わりに…

今回は第一回目ということでストレスの基本中の基本、ストレスのほんの入り口までを書きました。次はストレスに至るメカニズムについて語ります。ついこの間知ったばかりですが、私にとっては目からウロコ。皆さんもぜひ読んでくださいね。

さて、肩こりを自覚したことのない私はその後数十年、肩こりとは無縁な人間だと思い込んで過ごしてきました。しかし、実は何人もの人から肩こりを指摘された過去があり、まったくもって聞き流しておりました。ところがその道の専門家に言わせると、「ひどい肩こりです。単に自覚のない人で、いちばんケアが必要なタイプ」なのだそうです。ええ?これもまた目からウロコだ。肩こりとストレス。自覚のあるなしがその本質を変えるわけではないのかもしれません。次回は、さらに深く、ストレスの“正体”に迫ります。