第3話

地図と地層と…

私たちが直面する「ストレス」には、ふたつの顔があります。心に感じてストレス反応が出るまでの、いわば“心の体験”と、体内で起こる変化“生理学的なしくみ”。このコラムでは3回にわたってふたつの顔を紹介していこうと思います。まず今回は、心の体験をたどる地図を描き、そして次回、その地形の奥に潜む地質学的な層──細胞や分子の動きへと旅してみたいと思います。

今回は、私たちの心がどうやってストレスに反応していくのか、その道のりを見ていきましょう。

100年前の説、今も役に立つ?

心で受け止めたものが、なぜか心や体に不調をきたす。どういう順番でそれが起こるのか?その仕組みを考えたことがありますか?もし、対処する方法があるとしたら、少しでも心が軽くなることができるなら、その仕組みを知ってみたい。1930年代、カナダのハンス・セリエさんが提唱したといわれる「ストレス」の概念。たった100年の歴史の浅さにも驚きますが、100年前という古さも気になります。たしかに歴史や文化を含め、私たちが住む地球上のあらゆる環境がこの間に劇的な変化を遂げています。この10年の間だって変わった点はいくらでもあるし、これからもめまぐるしく変わり続けるでしょう。けれども人間が基本的なストレス反応に至る道順は100年前から変わらないようなのです。

「心の体験」:地図をみながら進む旅

(1)ストレッサー:何かが起こった!

ストレスの原因(ストレッサー)には物理的・化学的あるいは経済的・社会的なあらゆる環境由来の要素がなりえます。たとえば、日常的に身近なストレッサーとしていくつか挙げてみましょう。合わない人がいる、仕事の内容に納得できない、自分の評価が不満…、などなど、探せばいろいろあることでしょう。

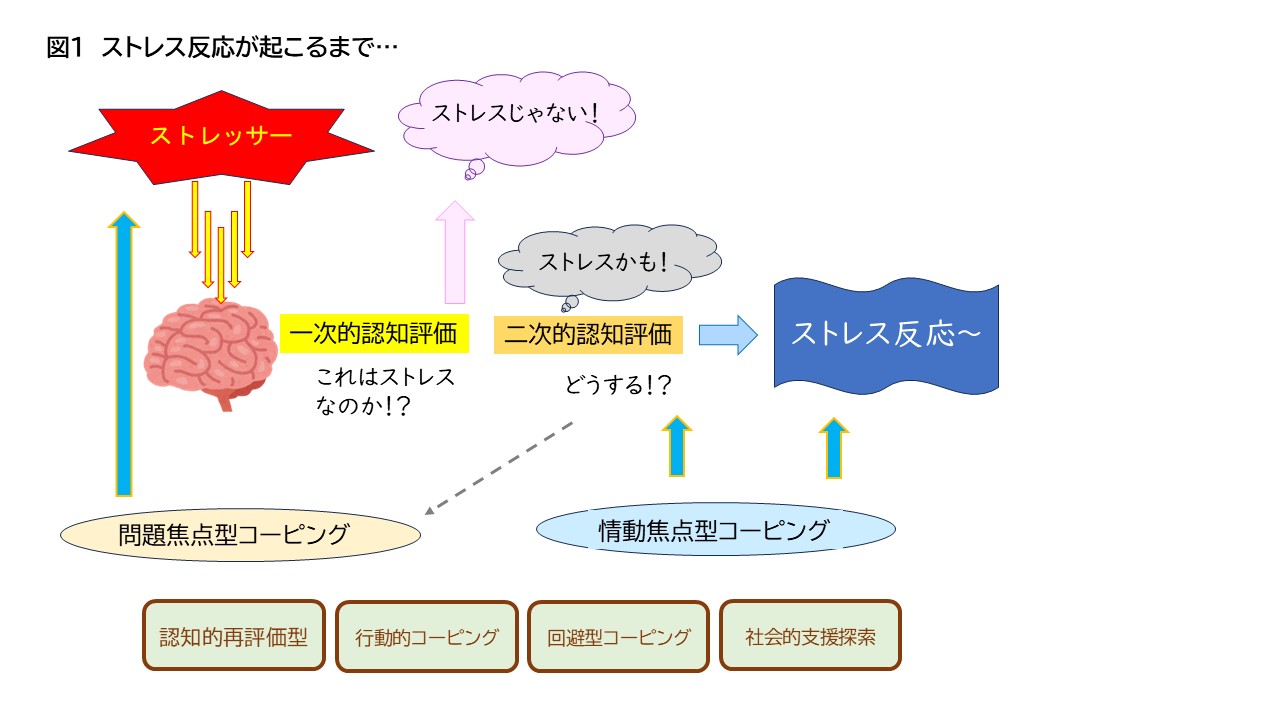

(2)1次的認知評価と2次的認知評価:これはストレスなのか?どう対処する?

ストレッサーに遭遇した時、私たちの脳はその現実を受け止め、思考します。この圧力は自分にとって脅威なのか?それとも挑戦なのか?

「困難な仕事を任された」というストレッサーに対して「やりがいのある試練」なのか、「理不尽な配置」なのか…「苦手な上司と組む」ことが、「己の成長の一助」なのか「罰則的な気の重さ」なのか…

この過程を1次的認知評価と呼びます。そこで「ストレスではない」と判断されるとそこで終わり。「ストレスになるかも…」となると、2次的認知評価により、「その状況を切り抜けるために何をするべきか」が検討されています。 二つの認知評価、つまり知らず知らずに自分の思考の方向に応じて、ストレス反応に通じる心理的圧迫感が変わっていくのでしょうか。

(3)コーピング:さて、どう対処する!?

ストレス反応一連の流れの中で、この三段階目にあたる、「コーピング」日本語でいうところの「対処法」という過程がその後のストレス反応を大きく左右します。つまり適切なコーピングができれば、ストレス反応を和らげることができるかもしれない。これが絵にかいた餅にならないように、ワークショップや臨床を通じて、多くの研究者たちが提案しています。

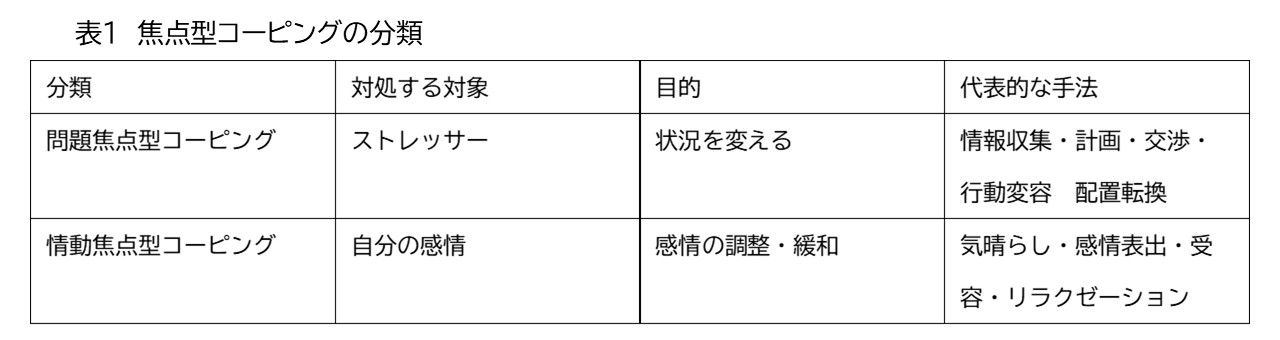

実際にはどんな対処法があるのでしょうか。前回(第二話)の表1の中で「心理学的ストレス」のパイオニアとしてご紹介したLazarus & Folkmanの文献をもとに、ご紹介していきましょう。[表1]

(A)問題焦点型コーピング

まずはストレッサーに対して対策を練ろうという能動的な態度で、状況が変えられるときに有効である対処法です。

ストレスの軽減を目的として原因を特定し、解決、あるいは悪化させないことを目指す対処法です。そのために情報収集をしたり、交渉計画を立てたり、行動を改めたり、考え方を変えたり、周囲の協力を仰いだりする方法があります。

(B)情動焦点型コーピング

もうひとつは具体的な問題解決ではなく、ストレス状況で喚起された情動を沈め調整する対処法です。

変えられない状況に対して、怒りや不満、悲しみなどの自分の気持ちを表出し、聴いてもらうことにより気持ちを整理するような感情発散型が主です。いっぽうで感情を誰にも話さず自分の心の中に抑圧してしまう、感情抑圧型コーピングも存在します。

(A)と(B)の二つのコーピングはストレスの種類によって「どこに焦点を当てるか」で分類されています。(A)に比べて(B)は、消極的な行為に見えるかもしれません。しかし失敗が挽回できない局面や、思いもよらぬ不幸などに対して、情動焦点型で心の均衡を維持することは、大切な行為なのです。

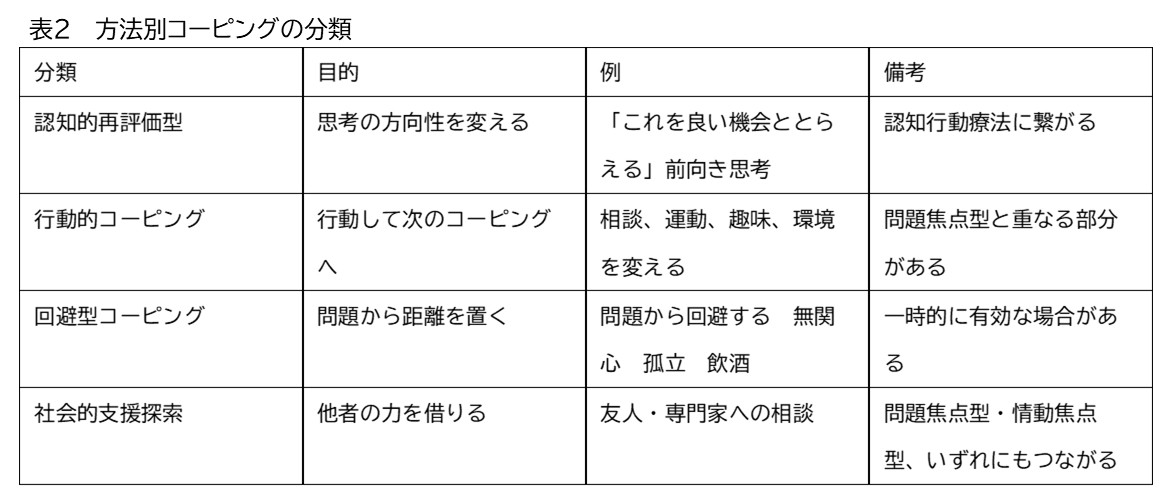

(C)その他のコーピング

けれども実際には対処の焦点を決める前に、心の動きはいくつか段階を経ていることがあります。そこで上記二つとは重なり合う部分もありつつも、「方法」で分類した4つの対処法を簡単にご紹介いたしましょう[表2]。

目的と簡単な例、そして焦点型コーピングとの兼ね合いを簡単に記しています。

コーピングの解釈について…

物事の解決策は必ずしも困難に向かって果敢にうち進むことだけではありません。たとえば災害や突発的な別離の直後には、現実と向き合えないことも人間の心に正直な行動です。一時的に回避した後にやがて能動的に立ち上がろうとする、そのタイミングを静かに待つことも問題解決には必要です。

日常の中でも、配置転換を願い出たり、転職の選択をしたり、状況が変わらない中「敢えて」ストレッサーに関して「思考することを停止する」と決めることも、逃避行動と決めつけることではありません。能動的対処法として取り組んでみるのも自身の健康に役立つかもしれません。

自分のコーピングを意識してみよう!

まさにストレッサーに対峙しているとき、気分が落胆しているときは、考える気力などわきません。そんなときのために、普段からコーピングを意識することをお勧めします。特に「行動コーピング」を50個でも100個でも紙に書いてみてください。例えば、「ただ歩く」「アイスを買う」「ベランダに出る」などでよいのです。私は「起きた瞬間に仕事に行く」をやり続けたことがあります。余計なことを考えず、かなり助けになりました。

つまらないことでよいのです。これは「質より量」なのだそうです。困ったときにその中のいくつかを実行して、少しでも解放される瞬間があれば大成功。今、元気な時にコーピングの手段をノートに書き出してみることが、未来のあなたを助ける道標になるかもしれません!

次回は地層の探検です

今回は、ストレスという心の地図を一緒に歩いてみました。あるときは晴れ、あるときは嵐。そんな道のりを支える「コーピング」という登山杖も、元気なうちにたくさんそろえておくことが大切でした。できれば「お気に入りの杖」を考えてみることも。

次回は、その地図の下に広がる“地層”へ──。細胞や分子のレベルで、心と身体のつながりを見ていきます。心の地図を描くことは、自分を知ること。けれど本当の発見は、まだ地面の下に眠っています。歩いてきた道の下で何が起きているのか。どうぞ、潜る準備をお忘れなく。

A syndorome produced bu diverse nocuous agents, Selye H,1936,Nature,138,32

Stress, Appraisal, and Coping, Lazarus RS & Folkman S,1984,Sprringer Publishing Company