第4話

表層から地層へ

前回はストレス反応に至る心の道筋について、地図をもとに歩いてみました。ところで旅に出かけるときって、天気とか交通渋滞とかいろいろなことが気になりますよね。

私たちが歩いてきたストレス層ともいえる地表にはストレッサーというたくさんの「小さな雨」や「突風のような刺激」が降り注いでいるのです。

騒音や排気ガス、天災だって容赦ありません。そのほかに社会通念とか常識とか人間関係とか…

そんな地表への大きな刺激がストレス層を形成し、地中のセンサーがそれを鋭く感知するのです…

司令塔に伝令が飛ぶ!

さて、いきなり横道にそれます。

私たちの脳は(人間だけじゃないけど)血液脳関門(Blood-Brain Barrier; BBB)という仕組みがあります。これは「脳に届いてはいけない物質を遮る」機能を持っています。脳に到達する前の「関所」です。分子量の大きいもの、水溶性のものは通りにくく、脂溶性のもの(細胞膜は脂質です)分子量の小さなものは通過します。

抗生物質を飲んでも脳に到達しないけれど、アルコールは到達してしまう。基本的に薬は(一部を除き)BBBを通過しないように設計されています。だからお酒と一緒に風邪薬とか飲んではいけないのです。

この関所によって、脳は外部からの情報を選別して受け取ることができるのです。では、どんな仕組みでストレスという“外の情報”が脳に届くのでしょうか?

入り鉄砲と出女か。まるで箱根の関所かのような厳戒態勢の脳。その中で、敢えて少し窓を開いている見張り台があります。それは血液の「声」を聴くために必要な部位なのです。その中の一つが、「視床下部」という目の奥の奥、脳の真ん中にある司令塔なのです。

そしてそこに伝令を飛ばしているのが「扁桃体」。平たい桃?その形から扁桃とはアーモンドのことで、英語でも”amygdala”というそう。このアーモンドはこめかみの奥にあるのですが、そこが危険を察知し、瞬時に信号を発して司令塔に知らせるのです。この伝令は血流に任せて運ぶ悠長なボトルメールではなく、どちらかというと電気信号でピピっと!(せっかくBBBの話をしたのに血液じゃなくて神経の信号かい!)

司令塔から緊急配備!「闘うのか?逃げるのか?」

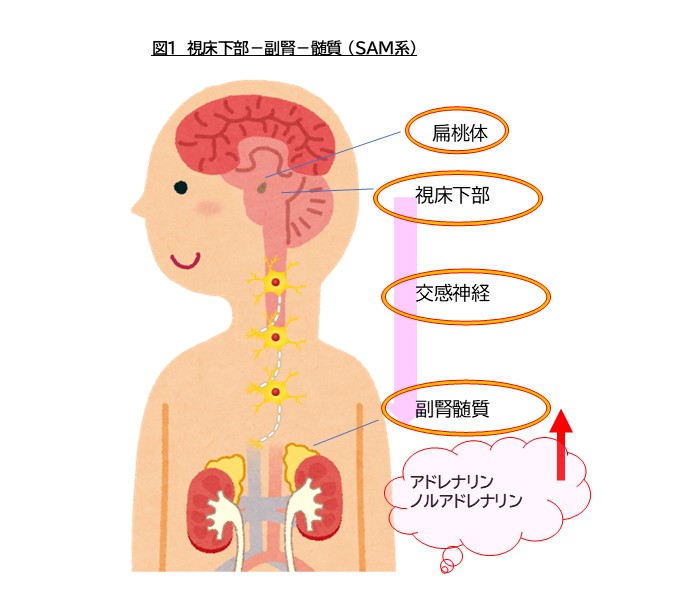

視床下部は自律神経系の総合司令塔ともいえる器官です。扁桃体からの危険信号を受け取った司令塔は、脳幹や脊髄を通して交感神経へ「喝っ!」を入れます。気合を入れられた交感神経の神経細胞たちは「アセチルコリン」とか「ノルアドレナリン」を駆使して、副腎にその危険信号を届けます。

その結果、副腎から「ノルアドレナリン」そして「アドレナリン」という武器がザクザクと生まれてくるのです。武器を持った途端、私たちの心拍数は上がり、血圧は上昇、ドキドキして興奮状態になります。すなわち扁桃体が気付いた危機に対して「闘うか、逃げるか」どちらもできる状態になるのです。

この有名な学説”Fight or Flight”を発表したのはアメリカのウォルター・キャノンさんで、この経路を「SAM系」と名付けました。以前ご紹介したハンス・セリエさんとほぼ同時代の学者さん、約90年前の出来事です。

それではSAM系のご紹介です。

SAMの正式名称を…とgoogle先生に聞いたらずらっと出てきたのは、某有名アーティストの元旦那さん(わかる人にはわかる)。気を取り直して「視床下部」といれたら出てきました。Sympatho-Adreno-Medullary system (; SAM)、日本語ですと「交感神経―副腎―髄質 系」とでも言いましょうか。「副腎皮質」はよく耳にしますが、その内側の「副腎髄質」です。ここからアドレナリンです。

皆さんもこの経路が発動した覚えがたくさんあると思いますよ。例えば…

・面接の前に緊張して震えてしまった。

・宿題を忘れたのに先生に指されそうでドキドキした。

とか、目の前の危険からアドレナリンが放出されている場面、身に覚えがありますよね。

ぜんぶあいつに気付かれた。あのアーモンド君。そして

・先生に指されてパニックになったけど、なぜかスラスラ答えてしまった!

これもアドレナリンの成果です。緊張のあまり認知がシャープになり、一瞬の覚醒が起きた結果です。

ア、アーモンド君、その節はありがとう。ほかにも

・遠足前に興奮して眠れない!

楽しみなことでも扁桃体からの信号は容赦なくアドレナリンを放出します。デートの前にばっちりおしゃれしたにもかかわらず、大汗かいて焦った覚えはありませんか? ああ アーモンド君。勘弁して。

そしてもうひとつの経路…

ここでお話ししたSAM系のストレス反応経路は神経の信号を介した短期間の反応であることが知られています。瞬間的に体が興奮し、比較的すぐに落ち着く。

次回はこのSAM系とともに働き、より長期的な影響をもたらすもうひとつのストレス反応システム「HPA系(視床下部―下垂体―副腎皮質系)」を深掘りしていきます。こちらは「時間をかけてじわじわと体に効いてくる系統」そしてBBBのくだりも覚えておいてね…どうぞお楽しみに。 さて、本日ご紹介したウォルター・キャノンさん、ハンス・セリエさんと並んで今でもなお、ストレスの世界では大御所です。テストに出るかも。

Cannon WB. Stresses and strains of homeostasis. Am J Med Sci. 1935;189(1):13–14. doi: 10.1097/