近年、働き方改革の推進やメンタルヘルスへの関心の高まりを背景に、職場環境の改善に取り組む企業が増えています。

その中で注目されているのが「従業員満足度の分析」です。

法律で義務付けられているストレスチェックとは別に、満足度分析を行う企業さまも多いのではないでしょうか。

ドクタートラストのストレスチェックでは、ストレスの有無や要因を把握するだけでなく、ストレスチェックの結果を通じて満足度分析を行うことが可能です。

今回は、集団分析資料のサンプルを用いながら、ストレスチェックと併せて満足度分析を行うことのメリットについて、一例をご紹介いたします。

ストレスチェックの落とし穴

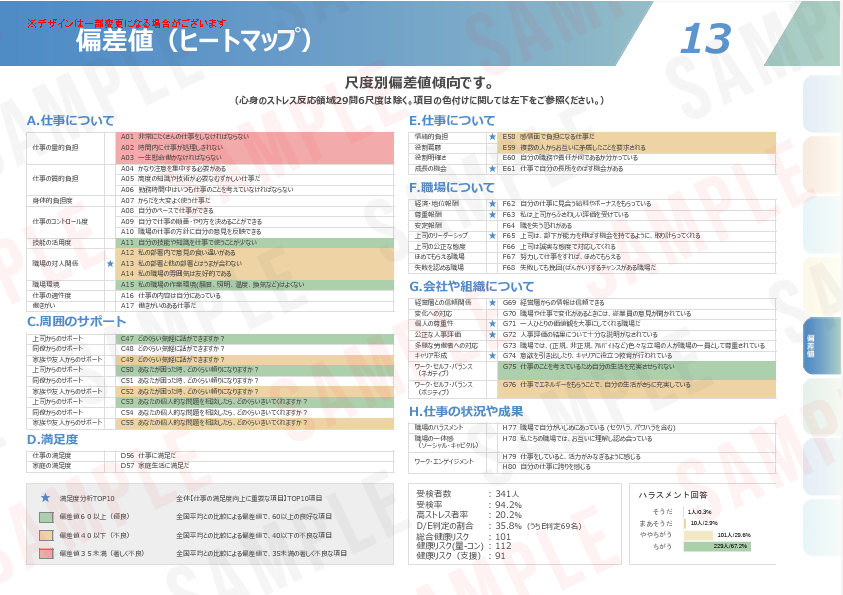

以下の資料は、集団分析資料サンプルにある「偏差値(ヒートマップ)」で、ドクタートラスト独自の分析シートです。

このシートでは、ストレスチェックの回答結果をもとに、3つのルールに従って各項目に色付けを行っています

・偏差値60以上(優良):全国平均との⽐較による偏差値で、60以上の良好な項⽬

・偏差値40以下(不良):全国平均との⽐較による偏差値で、40以下の不良な項⽬

・偏差値35未満(著しく不良):全国平均との⽐較による偏差値で、35未満の著しく不良な項⽬

サンプル企業では「仕事の量的負担」に関するすべての項目が赤く塗られており、従業員にとってこれが大きなストレス要因になっていることが分かります。

このようなケースでは、当然「仕事量の軽減」を職場環境改善の優先課題と捉えることになります。

しかし、このヒートマップの“色”だけを頼りに改善を進めると、思わぬ落とし穴があるかもしれません。

従業員の視点

ストレスは軽減したけれど、やる気が出ない。いっそ転職しようかな……

仕事が減ったのは、自分の努力が評価されなかったからかも

人事労務担当者、経営者の視点

仕事量が多いのは前から分かっていた。ストレスチェックをしても目新しい情報がなく、取り組みにつながらない

課題は見えたが、抜本的な改善は難しく、手の打ちようがない

このように、「ストレスの原因」だけを見て改善を図ると、従業員の満足度ややりがいを損ねてしまう恐れがあります。

結果としてモチベーション低下や離職といった新たな課題を生むことにもつながりかねません。

満足度分析を行うメリット

そこでストレス状況と併せて確認していただきたいのが「満足度分析」です。

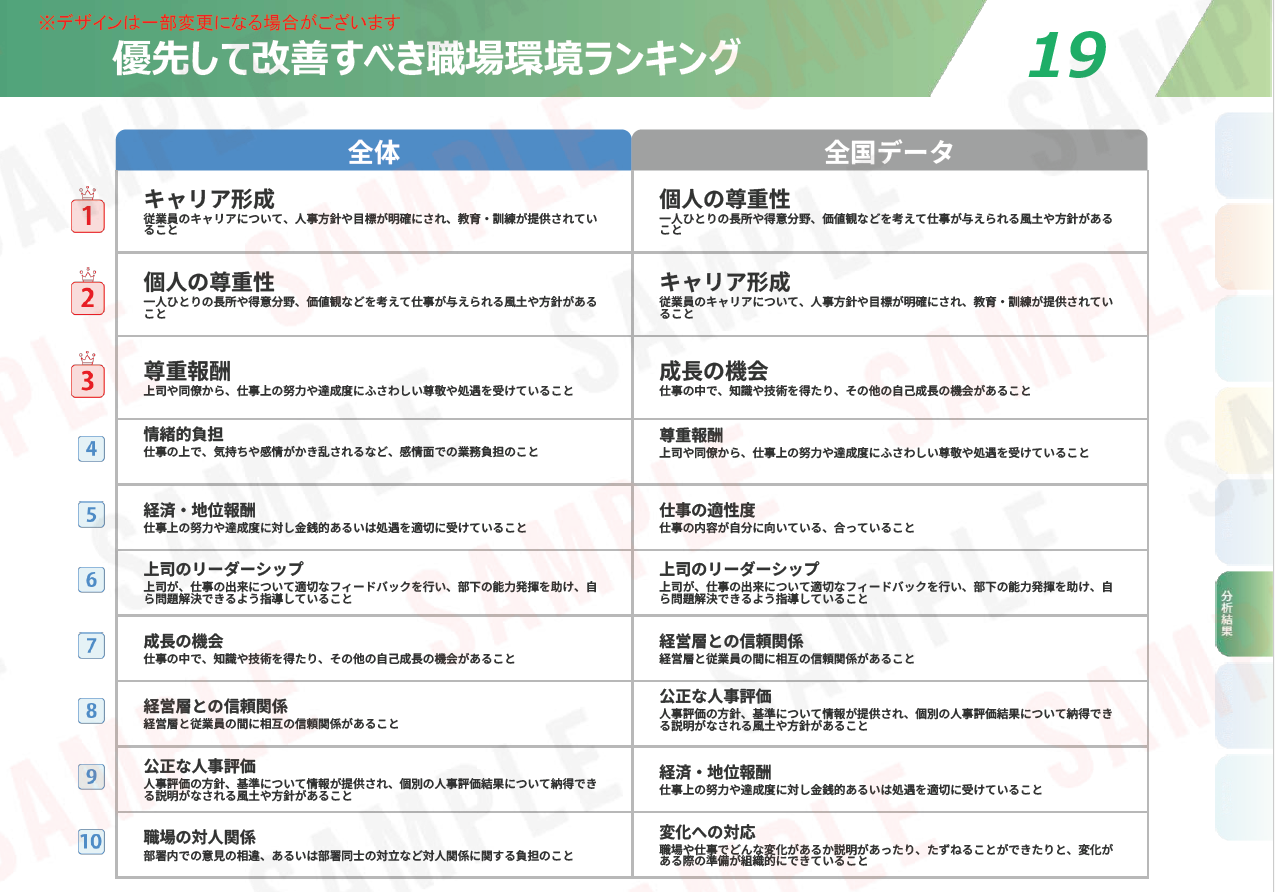

ドクタートラストのストレスチェックでは、ストレス状況に加えて従業員の満足度に関する分析を行い、「優先して改善すべき職場環境ランキング」として提示します。

前述の「仕事量の負担」が大きなストレス要因となっていたサンプル企業では、満足度分析の結果、「キャリア形成」が1位という結果になりました。

「キャリア形成」とは、「従業員のキャリアについて、⼈事⽅針や⽬標が明確にされ、教育‧訓練が提供されていること」を指します。

つまり、この企業では仕事の負担を軽減するだけでなく、「なぜこの仕事をするのか」という意義づけや成長の機会を提供することが、精神的なストレス軽減につながるということが分かります。

そのため、研修や上司面談等の実施により、従業員が「認められている」「将来を見据えて働ける」と仕事を行う意義を見出すことにより、業務量によるストレスを軽減するといった取り組みが考えられます。

ドクタートラストのストレスチェックでは基本料金内で満足度分析を行うことが可能です。職場環境改善にお悩みの企業様はぜひ一度お問い合わせください。

よくある質問(Q&A)

Q1: ストレスチェックだけでは職場改善に不十分なのはなぜですか?

A: ストレスチェックは従業員のストレス要因を把握できますが、「何がストレスか」だけを見て改善すると、従業員の満足度ややりがいを損ねる可能性があります。たとえば「仕事量が多い」という結果だけで仕事を減らすと、「評価されていない」と感じて離職につながることもあります。そのため、ストレス要因と併せて満足度分析を行い、従業員が何に価値を感じているかを把握することが重要です。

Q2: 満足度分析とは何ですか?

A: 満足度分析とは、従業員が仕事や職場環境のどの側面に満足・不満を感じているかを明らかにする分析手法です。ドクタートラストのストレスチェックでは、ストレスチェックの回答結果をもとに満足度分析を行い、「優先して改善すべき職場環境ランキング」として提示します。これにより、単なるストレス軽減だけでなく、従業員のモチベーション向上や離職防止につながる改善策を立案できます。

Q3: 満足度分析を行うメリットは何ですか?

A: 満足度分析を行うことで、ストレス要因だけでは見えなかった「本当に改善すべき課題」が明確になります。たとえば、仕事量が多いことがストレス要因でも、満足度分析で「キャリア形成」への不満が高いと分かれば、単に仕事を減らすのではなく、研修や上司面談などでキャリアの意義づけを行う方が効果的です。結果として、従業員のモチベーション向上や離職防止につながります。

Q4: ドクタートラストのストレスチェックで満足度分析は追加料金がかかりますか?

A: いいえ、ドクタートラストのストレスチェックでは基本料金内で満足度分析を行うことが可能です。追加料金なしで「優先して改善すべき職場環境ランキング」や詳細な集団分析資料を提供しますので、コストを抑えながら効果的な職場改善を進められます。

Q5: 偏差値(ヒートマップ)とは何ですか?

A: 偏差値(ヒートマップ)は、ドクタートラスト独自の分析シートで、ストレスチェックの回答結果を全国平均と比較して色付けしたものです。偏差値60以上の優良項目は青、40以下の不良項目は黄、35未満の著しく不良項目は赤で表示されます。視覚的にストレス要因を把握できるため、職場環境改善の優先順位を決める際に役立ちます。