2024年度、ドクタートラストのストレスチェックは1,776社、555,859人に受検いただきました。

ストレスチェック制度の目的は、「受検者個人の結果=メンタル予防のセルフケア」「会社の結果=職場環境改善につなげる」この2つが大きな目的となっています。

そこで今回は、「会社の結果=職場環境改善につなげる」ためには、上司の役割がとても大事であること3回にわたって解説していきます。

第2回はコチラ

第3回はコチラ

「上司からのサポート」とは

まずは、上司からのサポートを算出する設問と回答選択肢からみていきましょう。

上司からのサポートは、以下の3設問で構成されています。

- どのくらい気軽に話ができますか?(上司)

- 困った時どのくらい頼りになりますか?(上司)

- 個人的な相談をしたらどのくらい聞いてくれますか?(上司)

設問にそれぞれ「どのくらい」という言葉があるため、この3つの設問に対しての回答選択肢は、「非常に/かなり/多少/全くない」の4択となります。

「どのくらい」という言葉と回答選択肢からわかるとおり、「上司からのサポート」は上司との会話の頻度がポイントになっています。

「上司からのサポート」と高ストレス判定には大きな影響がある

では、この上司からのサポートの設問に対しての55万人の回答傾向をみていきましょう。

ドクタートラストのストレスチェックサービスでは、ストレス状況の詳細をA~E判定の5段階評価でみることができます。(A判定者=低ストレス者/E判定者=高ストレス者)

このA判定者とE判定者の回答のうち、「上司からのサポート」を問う設問に対しての良好回答と不良回答の割合をそれぞれ比較しました。

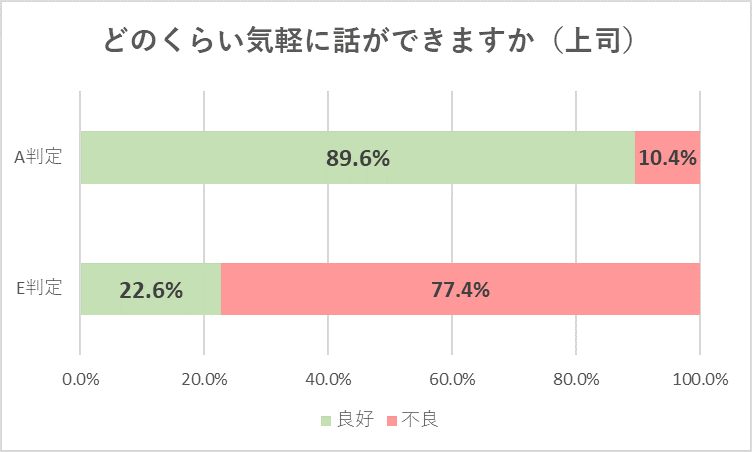

どのくらい気軽に話ができますか?(上司)

| 良好回答 | 不良回答 | |

| A判定者 | 89.6% | 10.4% |

| E判定者 | 22.6% | 77.4% |

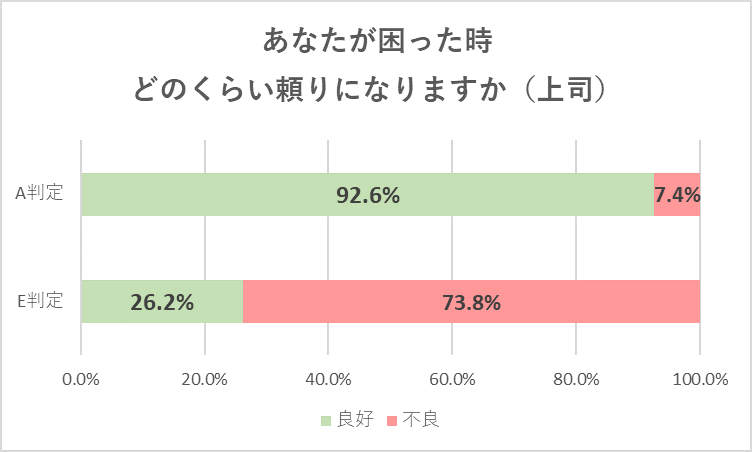

あなたが困った時、どのくらい頼りになりますか?(上司)

| 良好回答 | 不良回答 | |

| A判定者 | 92.6% | 7.4% |

| E判定者 | 26.2% | 73.8% |

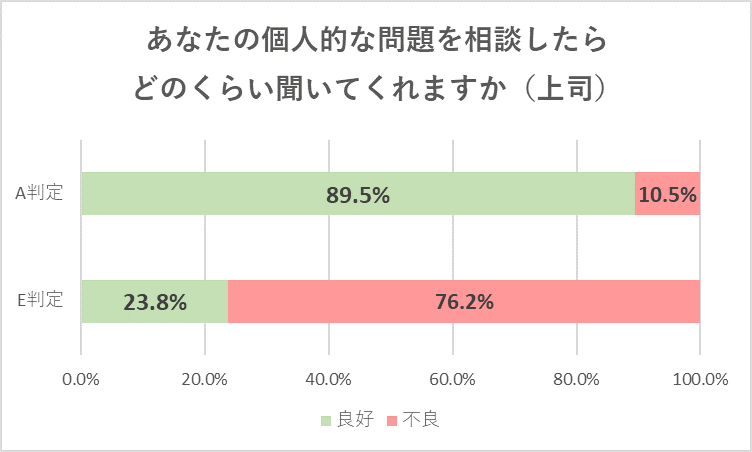

あなたの個人的な問題を相談したら、どのくらいきいてくれますか?(上司)

| 良好回答 | 不良回答 | |

| A判定者 | 89.5% | 10.5% |

| E判定者 | 23.8% | 76.2% |

上記回答傾向から、上司からのサポート(=上司との会話の頻度)がA判定とE判定の分かれ道となっていることがわかります。

高ストレス者対策には「上司からのサポート」が重要

では、上司からのサポートの有無と高ストレス者の関係をより詳しくみていきましょう。

これは55万人の受検結果を分析し、最も不良な回答をした受検者のうち、半数以上が高ストレス判定になってしまった設問を5つ抜粋したものです。

上図のオレンジ枠で囲まれた設問については、上司との関係性も重要かと思います。

高ストレス者を生み出す原因と「上司からのサポート」の関係

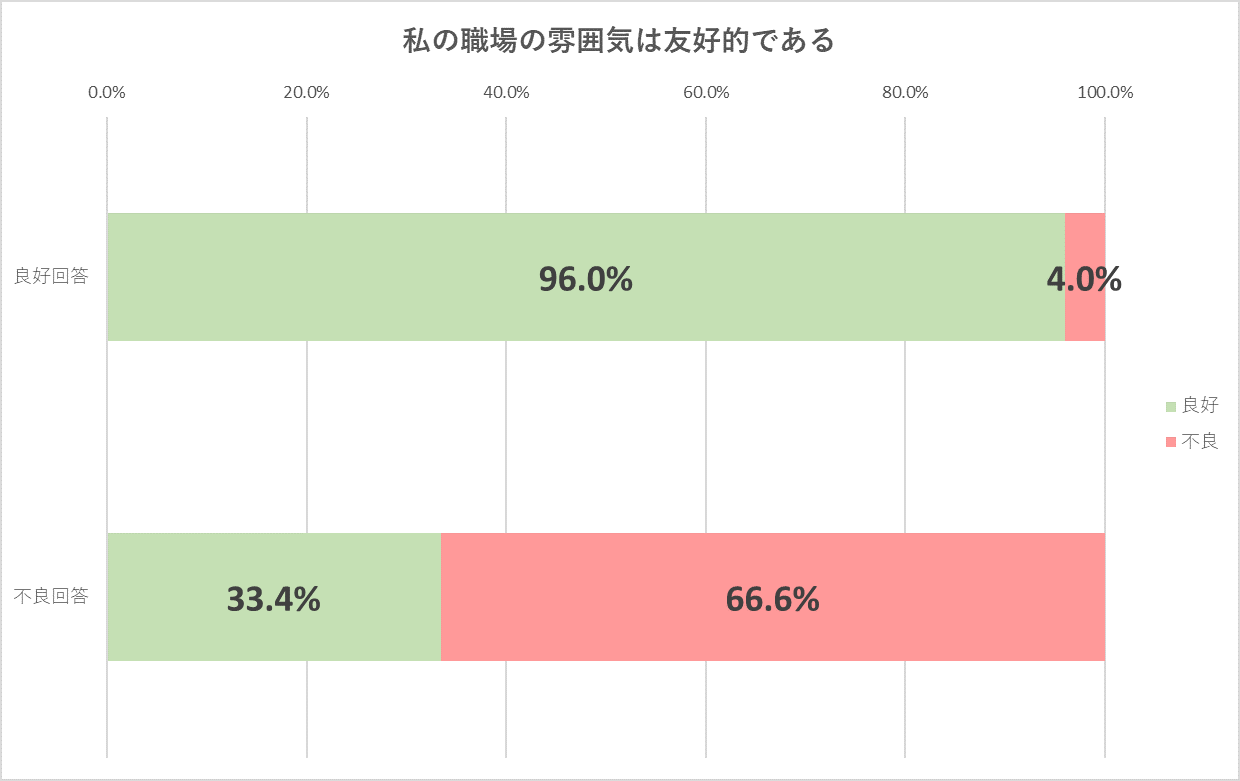

この設問「私の職場の雰囲気は友好的である」の結果を良好回答者と不良回答者に分け、「上司からのサポート」の回答傾向ごとの割合を算出したところ、以下のような関係がありました。

上記回答傾向から、上司からのサポート(=上司との会話の頻度)の充実は、高ストレス者を減らす施策にもつながることがわかります。

「上司からのサポート」への不良回答は高ストレス判定につながる

では、上司からのサポートの設問と高ストレス判定を考察していきましょう。

上司からのサポートの設問に対して、最も不良な回答をした人たちは、「職場の対人関係」でも不良回答が多い傾向があります。

そしてこのような職場では、職場の雰囲気が良くないことで、活気が薄れてしまいます。

また、その環境で毎日過ごすことで疲労感は増していくでしょう。

そしてこの「疲労感」は、高ストレス判定に影響のある尺度でもあるので、高ストレス判定につながりやすくなります。

さいごに

本コラムのおさらいは下記3点です。

① 上司からのサポートの設問と高ストレス判定には影響がある

(上司からのサポートの設問に対して、不良回答者の約75%は高ストレス判定)

② 上司からのサポートの設問に最も不良な回答者は、「職場の対人関係(私の職場の雰囲気は友好的である)」の設問に対しても約66%が不良回答をしている

③ 上司からのサポートは、個のストレス反応への影響(活気、イライラ感、疲労感など)に影響があると考えられる

次回は上司からのサポートが組織へ及ぼす影響を解説していきます。