みなさんはストレスチェックの集団分析を十分活用できていますか?

「集団分析を見ても具体的に何をしたらよいのか分からない」「高ストレス者の割合を減らすにはどうすればよいのか……」と悩む人事担当者の声も少なくありません。

今回は、ドクタートラストで実施するストレスチェックの全国データに基づき、高ストレス者の特徴や、高ストレス者を減らす取り組みのヒントをお伝えします。

高ストレス者の特徴をつかむべし!

「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」という言葉がありますが、高ストレス者を減らすには、「どのような人が高ストレス者になりやすいのか」「どの項目で不調を感じているのか」を把握することが重要です。

高ストレス者の判定基準は

職業性ストレスチェック簡易調査票(ストレスチェックの質問票)は、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つのカテゴリに分けられており、以下の①または②のいずれかの要件を満たす場合に高ストレス者として判断されます。

- ①「心身のストレス反応」の評価点数が不良

- ②「心身のストレス反応」の評価点数がやや不良で、かつ、「仕事のストレス要因」および「周囲のサポート」の評価点数の合計が不良

心身の不調が強く起こっている場合は、高ストレス者と判定される可能性が高いです。

まずは、集団分析の結果から、貴社のストレス反応も確認してみましょう。

高ストレス者の回答の傾向

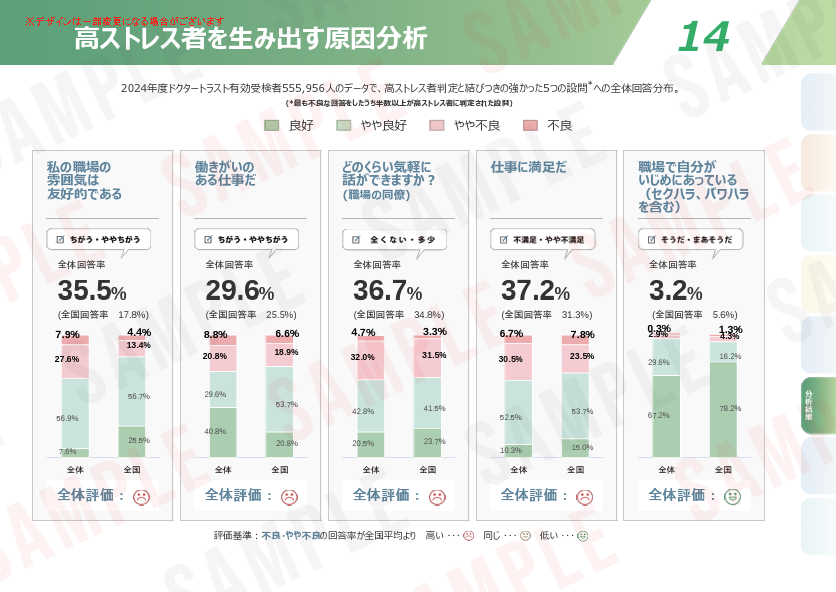

ドクタートラストが2024年度に実施した80項目版のストレスチェック全国データによると、次の5項目において不良な回答(最もネガティブな選択肢)をした人の中に高ストレス者が多く含まれていることが分かりました。

1. 私の職場の雰囲気は友好的である

2. 働きがいのある仕事だ

3. 職場の同僚と気軽に話ができる

4. 仕事に満足している

5. 職場で自分がいじめやハラスメントにあっている

これらの設問に対し不良な回答が多く見られる場合、その職場には「高ストレス者を生み出す土壌」がある可能性があります。

自社の状況を確認するべし!

ドクタートラストのストレスチェックでは、前述した5問を「高ストレス者判定と結びつきが強かった設問」として、それぞれの不良回答率を確認することができます。

さらに、全国平均と比較することで、自社の不良回答率が相対的に高い設問が視覚的に把握できます。

この分析は、職場環境のどこに課題が潜んでいるかを客観的に把握できるため、対策を考えるうえで大いに役立つでしょう。

たとえば、「いじめやハラスメント」の項目で全国平均を大きく上回っている場合には、まず職場の風土そのものを見直す必要があるかもしれません。

【高ストレス者を生み出す原因分析サンプル画像】

会社で考えられる取り組みは?

高ストレス者の特徴と自社の特徴をつかんだうえで、どのような取り組みを行うことができるでしょうか。他社でも実施している取り組み例を以下に記載します。

ハラスメント対策

前述したように、ハラスメントは、ストレスチェックの結果とも極めて強く関連する項目です。

しかし、ストレスチェック結果からは「誰が」「どのような内容で」回答を行っているかまでは分かりません。

そのため、一案として以下のような対策が考えられます。

「ハラスメントが起きたときに対応する」のではなく、「起きないように環境を整える」姿勢が重要です。

コミュニケーションの活性化の取り組み

「同僚と気軽に話せるか」「職場の雰囲気が友好的か」という設問は、従業員の心理的安全性に大きく関わります。

以下のような取り組みが対策の一例です。

小さな工夫の積み重ねが、従業員同士のつながりを強め、孤立感を減らすことにつながるでしょう。

働きがいが感じられる職場づくり

働きがいや仕事の満足度が低いと、日々の業務がストレスの要因となってしまいます。以下のように従業員の「やりがい」や「自己効力感」を高める工夫を行ってみるのも良いでしょう。

働きがいのある職場は、離職率の低下にもつながるため、中長期的な組織運営にも寄与します。

まとめ

ストレスチェックは実施すること自体が目的ではありません。

ストレスチェック後の集団分析を活用し、「何が問題か」「どこを改善すべきか」を明らかにし、それに対する具体的なアクションを起こしていくことが大切です。

職場は一人ひとりの「安心」と「信頼」があってこそ健全に回ります。

高ストレス者の数を減らすことは、ただの数値目標ではなく、“従業員が健康に働ける環境をつくる”という企業の姿勢そのものを表すものです。

集団分析結果を“生かす”視点で、できることから始めてみましょう。

よくある質問(Q&A)

Q. 高ストレス者の判定基準は変更できますか?

A. 実施者と相談の上、企業の方針に応じて基準を調整することが可能です。ただし、厚生労働省の推奨基準を参考にすることが望ましいです。

Q. 集団分析はどの単位で行うのが効果的ですか?

A. 部署別、年代別、職種別など、企業の実情に応じて設定します。10人以上の集団であれば個人が特定されないため、より詳細な分析が可能です。

Q. 高ストレス者を減らすために最も効果的な取り組みは?

A. ハラスメント対策、コミュニケーション活性化、働きがいのある職場づくりの3つが重要です。自社の集団分析結果から優先課題を特定して取り組むことが効果的です。

Q. ハラスメント対策は具体的に何をすればいいですか?

A. ハラスメント研修の定期実施、相談窓口の設置と周知、匿名アンケートの実施などが有効です。「起きたときに対応する」のではなく「起きないように環境を整える」姿勢が重要です。

Q. コミュニケーション活性化の取り組みで気をつけることは?

A. 強制参加にならないよう配慮が必要です。1on1ミーティングや雑談タイムの設置、チームビルディング研修など、小さな工夫から始めることをおすすめします。

Q. 働きがいを高めるにはどうすればいいですか?

A. 目標設定と振り返りの機会を増やす、成果を適切に評価・承認する、キャリア形成の支援を行うなど、従業員の自己効力感を高める工夫が効果的です。

Q. 集団分析の結果、複数の課題が見つかった場合は?

A. すべてに同時に取り組むのではなく、全国平均と比較して特に不良回答率が高い項目から優先的に対策を検討することをおすすめします。

Q. 高ストレス者を減らす取り組みの効果はいつ頃現れますか?

A. 取り組みの内容や規模によりますが、次回のストレスチェック結果で変化を確認できることが一般的です。継続的な取り組みが重要です。