この記事でわかること

ストレスチェック制度について、準備から実施、結果対応まで一連の流れを用語解説とともにわかりやすく説明します。「うちの会社もストレスチェックをやらなければいけない」とお考えの企業の経営者や担当者の方に向けて、実務に役立つ情報をお届けします。

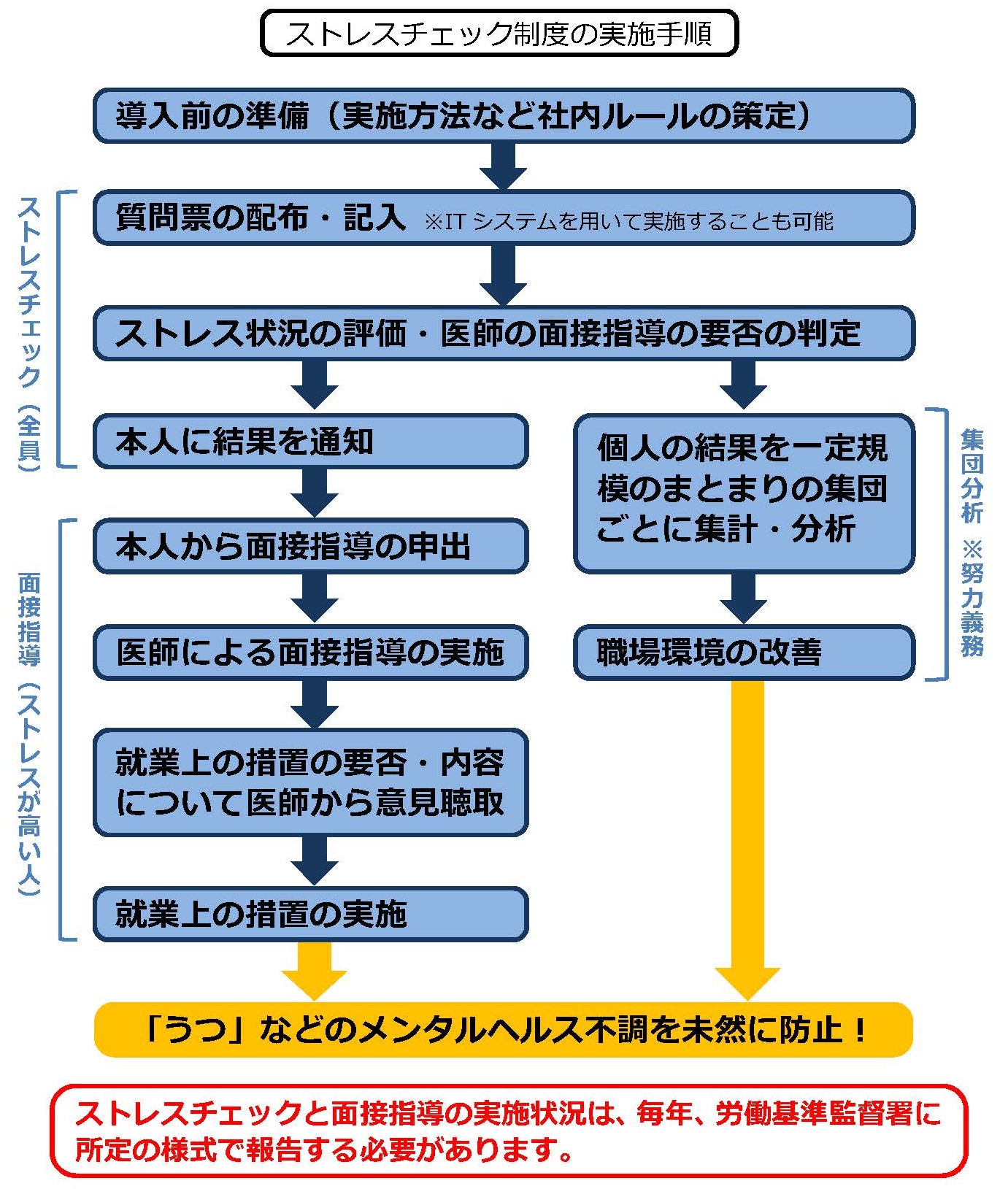

出所:厚生労働省「ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル」ストレスチェック制度は上図のような流れで実施されます。

以下、各段階について詳しく解説していきます。

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度とは、自分のストレスがどのような状態にあるかを調べる簡単な検査です。設問はすべて「選択方式」になっており、従業員が回答しやすい形になっています。

50人以上の人が働く事業場では、すべての人が年に1度はストレスチェックを受検しなくてはいけないと法律(労働安全衛生法66条の10)で定められています。つまり、中小企業でも従業員が50人を超えたら必ず実施する必要がある制度なのです。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

出所:労働安全衛生法

第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

ストレスチェックの目的とは

働く人にとってのストレスチェックの目的

働く人にとってストレスチェックを行う目的は、自分のストレスの状態を知って、溜めすぎないようにするためです。現代の職場では、さまざまなストレスにさらされがちですが、自分では気づかないうちにストレスが蓄積していることもあります。

もしストレスが高い状態でしたら、医師に相談したり、会社に仕事の量を減らしてもらったりして、心の病気を防ぐことができます。早期発見・早期対応によって、うつ病などのメンタルヘルス不調を予防できるのです。

企業にとってのストレスチェックの目的

企業にとっては、みんなのストレスチェックの結果をまとめて、職場の問題点を見つけることが主な目的です。個人の結果だけでなく、部署や年代別などの集団で分析することで、どこに職場のストレス要因があるかが見えてきます。

一人ひとりのストレスが減ったり、心の病気を防いだり、職場環境を良くすることで、もっと働きやすくなるようにしていきます。結果的に、離職率の低下や生産性の向上、企業価値の向上につながるのです。

用語解説~準備編~

実施方法とは

ストレスチェック制度をいつ・どのようにやるかなど「実施方法」を衛生委員会で決めます。実施方法は「紙受検」と「Web受検」の2通りがあり、企業の状況に応じて好きなほうを選ぶことができます。受検者の働いている環境などによって使い分けても構いません。

紙受検とは

紙受検とは、ストレスチェックの設問が書かれているマークシート形式の質問票を使う実施方法です。質問票を受検者に配布し、記入してもらいます。パソコンが苦手な従業員が多い職場や、製造業などでパソコンを使わない職場では、紙受検のほうが取り組みやすい場合があります。

Web受検とは

Web受検とは、PCやスマホなどを使って、オンライン上で回答してもらう形式です。マークシート形式と異なり、受検者に質問票を配ったり、回収したりする手間が省かれます。また、結果の集計も自動化できるため、効率的に実施できます。オフィスワーク中心の職場では、Web受検を選択する企業が増えています。

質問票とは

どのような質問票を使うかも衛生委員会で決める重要な事項です。質問票には質問の数によって23・57・80・120項目版の4種類に分かれており、それぞれに特徴があります。

23項目版とは

23項目版は、最も設問数の少ないストレスチェック質問票です。短時間で回答できるため受検者の負担は軽いのですが、最低限のストレス状態はわかるものの、回答を分析して職場の問題点を見つけるまでは難しいでしょう。「とりあえず法的義務を果たしたい」という場合に選ばれることがあります。

57項目版とは

57項目版は、厚生労働省が推奨している質問票です。設問数のバランスが良く、比較的手軽に基本的なストレス状況がわかります。初めてストレスチェックを実施する企業や、標準的な内容で実施したい企業におすすめです。

80項目版とは

80項目版は、最も定番の調査票です。57項目版に上司や経営層との関係などを問う設問を加えた質問票で、より詳細に個人のストレス状況を把握できるほか、職場内の状況についての設問が多いので、職場環境改善に役立ちます。

健康経営への意識の高まりを受けて、80項目版を選択する企業が増えています。職場改善に本格的に取り組みたい企業には最適な選択肢です。

120項目版とは

120項目版は、80項目版よりも詳細にストレス状況がわかる質問票です。上司の言動や態度、会社からの評価を問う設問が追加されており、より効果的な施策を考えるための大きなヒントになるでしょう。

ただし、設問数が多いため、回答に時間がかかり回答率が低下するリスクがあります。従業員の協力が得られそうで、詳細な分析を行いたい場合に選択されます。

健康経営とは

健康経営とは、社員の健康管理を経営的な視点で考えて実践することです。健康に対して投資を行うことで、社員がいきいきと働ける環境をもたらし、生産性や企業価値の向上を目指します。

近年、健康経営に取り組む企業が注目されており、採用活動や企業イメージの向上にもつながっています。ストレスチェックも健康経営における重要な施策のひとつとして位置づけられています。

実施者とは

実施者とは、ストレスチェックを実施する人のことです。医師(産業医)や保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師や精神保健福祉士がストレスチェック実施者を務めることができます。

事業場で選任している産業医が実施者を務めるのが望ましいとされています。産業医が実施者になることで、その後の面接指導もスムーズに進められるメリットがあります。

実施事務従事者とは

実施事務従事者とは、実施者の指示でストレスチェック実施の事務を行う人です。具体的には質問票の回収やデータ入力、結果の出力・保存などを行います。

重要なポイントは、社員の不利益な取り扱いを避けるため人事権を持っている人は選任できないということです。人事部長や直属の上司などは、実施事務従事者になることができません。

共同実施者・実施代表者とは

実施者が複数名いる場合は、代表する人が「実施代表者」となり、それ以外の人が「共同実施者」となります。事業場の産業医と外部機関の医師が共同でストレスチェックを実施する際などにこうした体制がとられます。

産業医とは

産業医とは、事業場で働く人の健康管理を行う医師のことです。職場環境や働く人の健康に関するアドバイス、面接指導などをしますが、医療行為はできません。あくまで予防と健康管理が専門分野です。

50人以上の人が働く事業場では必ず選任する必要があります。ストレスチェック制度の実施にあたっても、産業医の役割は重要です。

面接指導とは

面接指導とは、ストレスチェックの結果、「高ストレス者」かつ、実施者が「面談の必要があると判断」したときに実施される医師による面談のことです。

医師は面接指導を実施して、事業者が適切な就業上の措置を講じることができるように意見を述べます。ほとんどの場合、面接指導を担当するのは実施者である産業医です。面接指導は診断や治療ではなく、必要に応じて専門機関の受診を勧める場合もあります。

高ストレス者とは

高ストレス者とは、ストレスチェックの結果、ストレスが高い状態にあると判定された人のことです。厚生労働省は高ストレス者の判定基準として以下の2つをあげています。

①「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が高い者

引用:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」

②「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」に関する項目の評価点の合計が著しく高い者

ストレスチェックの点数によって高ストレス者を判定していきますが、企業の方針によってボーダーを変えていくこともできます。実施者と相談しながら決めましょう。

集団分析とは

集団分析とは、ストレスチェック結果を部署や年代などのグループごとに集計して、職場のストレス状況を把握することです。集計した結果を分析することで、職場の課題が明らかになるので、効果的な職場環境改善を実施できます。

ストレスチェックを実施する前に、事前にどの集団で集団分析をするかなどを決めなくてはいけません。部署別、年代別、職種別など、企業の実情に応じて分析軸を決定します。

なお、質問票や高ストレス者基準の選定、集団分析などを自社で行うのは難易度が高く、また手間がかかります。そのため、ストレスチェック制度の実施は、ドクタートラストをはじめとした外部の専門機関に委託するのが一般的です。

このほか、厚生労働省が無料で配布している「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を使うことで、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析などを進めることも可能です。

参考:厚生労働省「『厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム』ダウンロードサイト」

ストレスチェックの実施方法

質問票・Web受検用URLの配布方法とは

質問票の配布をするのは実施者や実施事務従事者である必要はありません。誰でも行うことができます。通常は総務部や人事部の担当者が配布業務を行うことが多いです。

Web受検の場合は、受検用のURLを従業員にメールで送信したり、社内掲示板に掲載したりして周知します。

受検勧奨とは

受検勧奨とは、従業員にストレスチェックの受検を促すことです。労働者にはストレスチェックを受ける義務はありませんが、制度の目的を達成するためには高い受検率が重要です。

こころの不調を予防するためには、すべての社員にストレスチェックを受けてもらうことが重要です。また、職場のストレス状況を正確に把握するためにも受検率100%を目指しましょう。効果的な受検勧奨には、制度の意義や匿名性について丁寧に説明することが大切です。

質問票の回収方法とは

質問票の回収は実施者か実施事務従事者が行いましょう。周りの人に見られないように、封筒などに入れて封をしてもらうなどの配慮が必要です。

プライバシーの保護は制度の根幹に関わる重要な事項ですので、回収方法についても十分な注意が必要です。

ストレスチェック受検者への配慮とは

受検者への配慮は、制度を成功させるために欠かせない要素です。

ストレスチェックは就業時間内での受検が推奨されています。業務外の時間に受検させることは避けるべきです。

人目を気にして回答しにくい社員もいるため、受検用の個室やブースなども必要に応じて用意しましょう。オープンな環境では正直な回答が得られない可能性があります。

繁忙期と実施時期が被ってしまうと受検率が下がってしまう恐れがあるので、余裕をもってストレスチェックを受けられるように実施時期を調整しましょう。

受検終了後の個人への対応

本人への結果通知とは

ストレスチェックを受けた後、結果は受検した本人に伝えます。これは制度の基本的なルールで、会社が勝手に結果を見ることはできません。通知内容は次の3つで、特に①は必ず通知しなければなりません。

① ストレスチェックの結果(必須)

ストレスプロフィールとして、本人のストレスの特徴を数値やグラフで示したものを提供します。これには職場でのストレスの原因、ストレスによる心身の不調(自覚症状)、職場での周囲からのサポート状況が含まれます。また、ストレスの程度として高ストレスかどうかの判定、医師による面談が必要かどうかの判断結果も通知します。

② セルフケアに役立つアドバイス(できる限り通知)

③ 面談希望時の申出先や方法の案内(できる限り通知)

重要なのは、個人の結果は会社には通知されないということです。会社が結果を受け取るには、通知後に本人の同意が必要です。

結果を伝えるときの注意点

結果は、他の人に見られないよう、封筒やメールなどで「本人に直接」伝える必要があります。面談対象かどうかが周囲に知られないように配慮することも重要です(たとえば、対象者だけに別の形式で通知するのは避けます)。

本人の同意なく会社に結果を伝えることや、第三者に漏らすことは法律で禁止されています。

結果の保存方法とは

ストレスチェックの結果は、実施者または事務担当者が責任を持って保存します。保存場所(例:社内サーバー)では、第三者や会社が勝手に見られないよう、厳重なセキュリティ管理が必要です。

また、本人の同意のもと会社へ結果を提供した場合、会社は次の記録を5年間保存する必要があります:チェック結果の記録、本人の同意に関する記録(書面・メールなど)。

医師による面談(産業医面談)とは

面談申出の勧奨(申し出を促すこと)とは

高ストレスと判定され、面談が必要と判断された方には、次のように「申し出をするよう促す対応」が必要です。

まず結果通知時に「面談対象であること」を伝え、申出を勧めます。一定期間後に、封書やメールなどで再度フォローし、申し出を促します。そして面談の申出があったかを会社から確認し、申出がない方に再度勧奨します。

本人が同意し、会社が「面談が必要」と知っている場合は、会社からも勧奨できますが、強要や不利益な取扱いがないよう注意が必要です。

申出期限とは

ストレスチェックの結果通知からおよそ1カ月以内に申し出が必要です。この期限を過ぎてしまうと、制度上の面接指導を受けることができなくなります。

日常的な相談体制とは

「会社に申出るのがためらわれる」方もいるため、正式な申出以外にも、日常的に相談できる体制を整えることが大切です。

相談窓口(産業医、保健師、看護師、精神保健福祉士など)を設置し、必要があれば相談の中で面談を促します。保健スタッフが得た情報は、産業医と連携し、本人の同意のもと会社に共有します。

面談対象者の確認・面談の準備とは

会社は、申出があった方が「面談の対象者」に該当するか確認します。本人から結果の提出を受ける方法と、実施者に該当の有無を確認する方法があります。

そのうえで、面談を行う医師を決め、日時・場所を調整します。

面談を担当する医師とは

産業医や事業場に関わる医師が望ましいです。外部医師でも、産業医資格があれば問題ありません。面談は診断や治療ではなく、必要に応じて専門機関の受診をすすめる場合もあります。

面談の実施方法とは

原則として対面で実施します。ただし、必要な条件を満たし、衛生委員会の審議と周知があれば、オンライン面談も可能です。

面談では、勤務状況(労働時間、業務内容など)、ストレスの状況(本人との会話や結果をもとに確認)、心身の健康状態(生活習慣、健康診断結果など)を確認し、必要に応じて助言します。

面談後の対応と記録とは

医師の意見聴取とは

面談後、医師の「就業上の措置に関する意見」をおよそ1カ月以内に会社が聴取します。意見には「通常勤務でよい」「勤務に制限が必要」「一定期間の休業が必要」などが含まれます。

必要に応じて、職場環境の改善提案も含めます。

意見の保存とは

面談記録は、実施日、面談者氏名、医師の氏名、確認内容(勤務・ストレス・心身の状況)、医師の意見を含めて5年間保存します(形式は自由です)。

就業上の措置とは

医師の意見を踏まえ、勤務場所の変更、作業内容の調整、労働時間の短縮、夜勤の回数減少などの措置を検討します。

実施前には本人の意見を聴き、納得が得られるよう十分に話し合いを行います。不利益な取り扱いがないよう注意してください。

実施後のフォローとは

措置を講じたあとは、労働者の状況を確認し、必要に応じて通常勤務へ戻すなど柔軟に対応します。産業医などの意見も参考にしながら、適切な判断を行いましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 50人ちょうどの場合も義務ですか?

A. はい、50人以上(50人含む)の事業場は実施義務があります。

Q. 受検を拒否する従業員がいる場合は?

A. 従業員に受検義務はありませんが、制度の趣旨を説明し、受検を勧奨してください。

Q. 外部委託の場合、どのように業者を選べばよい

A. 実績、セキュリティ体制、アフターサポートの充実度を確認しましょう。

Q. パートやアルバイトもストレスチェックの対象ですか?

A. 週の労働時間が正社員の4分の3以上で、雇用期間が1年以上見込まれる場合は対象となります。

Q. 派遣社員のストレスチェックは誰が実施しますか?

A. 派遣元企業が実施義務を負います。派遣先企業が実施することもできますが、その場合は派遣元に情報提供が必要です。

Q. 産休・育休中の従業員も受検対象ですか?

A. 実施時点で休業中の従業員は対象外です。復職後に次回の実施時期に受検してもらいます。

Q. 高ストレス者が出た場合、会社は何をすればいいですか?

A. 本人が面接指導を申し出た場合のみ対応します。申し出がない場合でも、日常的な相談体制を整えることが重要です。

Q. 集団分析の結果は従業員に公開すべきですか?

A. 10人以上の集団であれば、個人が特定されないため公開が推奨されます。職場環境改善に向けた情報共有として活用できます。

Q. ストレスチェックの結果は人事評価に使えますか?

A. 絶対に使用できません。本人の同意なく結果を取得・利用することは法律で禁止されており、不利益な取り扱いも禁止されています。

Q. 受検率を上げるコツはありますか?

A. 就業時間内での実施、制度の意義の丁寧な説明、個人情報保護の徹底を周知することが効果的です。経営層からのメッセージも有効です。

Q. 面接指導を受けた従業員への対応で注意点は?

A. 本人の意見を十分に聴き、不利益な取り扱いがないよう注意してください。医師の意見をもとに、適切な就業上の措置を検討します。

まとめ

ストレスチェック制度は、適切に実施することで従業員のメンタルヘルス向上と職場環境改善の両方を実現できる重要な制度です。初回実施の企業は外部専門機関への委託を検討し、段階的に取り組むことをおすすめします。