職場環境最優良法人2024

【回答者数501人以上1,000人以下部門】

株式会社テラスカイさま

ドクタートラストのストレスチェックサービスでは、集団分析結果をもとに、職場の雰囲気を数値化した独自指標「TRUSTY SCORE」(職場環境指数)を算出、上位法人を職場環境優良法人として表彰しています。

今回は、2024年度のストレスチェックにおいて、職場環境優良法人(回答者数501人以上1,000人以下部門)1位を受賞した株式会社テラスカイの宮田隆司さま(取締役 副社長執行役員)、今岡純二さま(取締役 専務執行役員 クラウドインテグレーション統括本部 統括本部長)に創業から現在まで大切にされていること、福畑芽久美さま(経営企画本部 人事部 部長)にここ1年での人事部としてのお取り組みなどを伺いました。

2023年度の記事はこちら

聞き手:根本裕美子(ストレスチェック研究所 保健師)

企業カルチャーと組織成長に伴う人事課題への取り組み

昨年は、産業医やストレスチェックをどのように活用されているかを中心に伺いました。今年は、会社の創業期から大切にされていることなどをぜひ教えていただきたいです。

今岡さま:

私は、約400人のエンジニアが所属する社内で一番大きな組織の責任者を務める中で、3つの価値観をメッセージとして発信しています。

1つ目は「チャレンジ精神」です。

会社から与えられるのを待つことなく、自ら積極的に新しい技術や役割にチャレンジしてほしいと思っています。会社設立以来、そういったチャレンジを続けてきた結果が今のテラスカイにつながっていると思っており、これからもそうありたいと思っています。

2つ目は「成長と学びの追求」です。

ここ数年で社内の研修制度やeラーニングのコンテンツなどを急速に整備したこともあり、社員にとっての学習環境は間違いなく良くなっています。ただ、それでもなおエンジニアとしての活躍を考えたときに、会社が提供するものだけを受身で取り入れるだけでは足りません。常に成長を意識して学び続け、学んで得たものを周りの社員にアウトプットする、あるいは巻き込むまでを含め、学びを追求してほしいと伝えています。

3つ目は「責任感を持って誠実であれ」です。

我々のメイン業務は数カ月から数年を要して、お客様企業のシステムを開発するプロジェクトです。このようなプロジェクトを進めるにあたり、納期が厳しい、品質が思うレベルまで上がらない、技術的な壁にぶち当たるといったことが現実に起こります。だからといって投げ出すわけにはいかないので、粘り強く責任を持って業務と向き合うのが非常に大切だと考えています。

“責任感”と“誠実”の組み合わせにテラスカイさまらしさを感じます。

今岡さま:

プロジェクトでは、経験のあるベテランは若手から見ると大きな存在です。ベテランが若手に指示をする場面が必然的に多くなるのですが、私を含めベテランだからと偉そうになるのではなく、若手が成果を出した時はベテランとして「ありがとう」の一言を素直にちゃんと伝えたいと思っています。

一方、経験の浅い若手はベテラン勢からのサポートをたくさん受けながら仕事をしているわけですが、そうした周囲からの支援を当たり前に思うのではなく、感謝の気持ちを持ってほしいと思います。また、ミスをした際に言い訳ばかりするのではなく、「すみません」と素直に謝罪の言葉が言える人であってほしいと思っています。

ベテラン、若手に関わらず、自分の仕事が終わったときに周りを見渡して「何か手伝うことないですか?」と尋ねるなど、気遣いの心を大切にする組織でありたい。そんな思いから、「責任を持って誠実であれ」と伝えています。

これらのメッセージは、いつごろから発信を始めたのでしょうか。

今岡さま:

これらの言葉をメッセージとして明確に伝えるようになったのはコロナ禍です。考え方そのものは以前からありましたし、大切にしたい想いはあったのですが、在宅勤務が当たり前と化したときに社員同士のつながりが希薄化していく恐怖を覚えました。離れて仕事をしていても会社やチームが拠り所となることに意味があると考え、メッセージを発信したのです。

宮田さま:

ちょうどその時期に会社の成長期が重なっていたことも大きく影響しています。社員数が急拡大することによる組織の変革期でもあり、「テラスカイとして大切にしたい社員の姿」についてのメッセージを出したのです。

会社が一気に拡大すると、人のつながりのあり方も大きく変わるのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

今岡さま:

人のつながりについては、2006年の創立以来良好な状態が続いていると思います。ただ、急成長を続けていく中で、どうしても業務量が大きくなってしまい、組織を去る決断をする社員が相次いだ時期がありました。そこで外部の視点も入れつつさまざまな議論を重ねた結果、大きく3つの課題があぶり出されました。

1つ目は「プロジェクトにまつわる課題」、2つ目は「キャリアにまつわる課題」、3つ目は「評価報酬にまつわる課題」です。これら3つの課題に対して、現在に至るまで継続的な対策を講じ、その結果として、このようなストレスチェックの集団分析結果などにもつながっていると想像しています。

課題について具体的な内容を差し支えない範囲で伺えますでしょうか。

今岡さま:

「キャリアにまつわる課題」で言いますと、仕事をしていく中では、「デベロッパー開発者」や「プロジェクトマネージャー」のほかにもシステムやソフトウェア全体の設計を担う「アーキテクト」などさまざまな役割があるものの、社員にとっては「デベロッパー開発者からプロジェクトマネージャーへ」というキャリアパスしか見えていませんでした。

そこで、実際のプロジェクト体制の中でどのような役割があるかを改めて定義し、たとえば「ITコンサルタント」や「アーキテクト」を目指していきたいという人にもプロジェクトを通じてそうした役割を見いだせるようにしました。現在はまだ取り組みの過程にありますが、こうした取り組みを継続していくうちに「自分はこの道に進んでいきたい」といった将来像を描けてくるのではないかと考えています。

宮田さま:

ジョブディスクリプション自体はもとからきちんと作っていたのですが、それをより丁寧にオペレーションしていくことにしたのです。

今岡さま:

あとはここ数年はキャリアを目指す上で必要な学びが得られるような取り組みに力を入れています。

人事部と協力して、各ジョブを担っていく上で必要な研修やeラーニングコンテンツのカリキュラムをスキルのレベルに応じたマトリックスのような形で整備しました。

(取締役 専務執行役員 クラウドインテグレーション統括本部 統括本部長)

IT業界における継続的な教育投資と人材育成の重要性

昨年も福畑さまから、貴社はトレーニングの機会が充実しており、それを期待して入られる方も多いと伺いました。こうした勉強の機会というのは、IT業界では一般的なのでしょうか。

宮田さま:

当社は、同業と比較して勉強の機会が多いほうだと思います。以前は、プログラミング言語を一つ習得すれば、20年くらいは食べていける、と言われた時代もありました。

一方、クラウドの世界ではバージョンアップなどが絶えず行われるので、継続的なスキルのアップデートが求められます。

テラスカイは、クラウドサービスで起業した会社なので、人材、そして教育を創業期より何よりも大切にしてきました。

入ってくる方々も勉強意欲、成長意欲の高い方が多いのでしょうか。

宮田さま:

そうだと思います。テックブログを積極的に公開していますので、読者たちが「テラスカイの技術力が高い秘訣はなんだろう」と当社のサイトを閲覧すれば、教育機会が提供されていることがわかるようになっています。

ありがとうございます。先ほどの課題の一つに「評価報酬」があったのですが、これは「評価」のどの面を指すのでしょうか。

今岡さま:

「プロジェクトで非常に苦しい思いをしたにもかかわらず、十分な評価を得られず、期待するよりも昇給が少ない」と思われてしまうことが、評価に関して見えた課題でした。さらに掘り下げると、評価そのものよりも「プロジェクトで非常に苦しい思いをする」ことの方がより大きな課題であることが分かりました。

そこで、「評価報酬そのもの」に手を入れつつも、1つ目の「プロジェクトにまつわる課題」にテコ入れをして、プロジェクトの難易度に応じた組織的な対応を積極的に取る、といった取り組みを推し進めてきました。

次に報酬についても若手層も含めた給与レンジを引き上げ、社内外の人材に対して魅力的で競争力のあるものにしていく取り組みも行っています。

さらに、いわゆる「給料」以外の報酬として社員の皆に還元できるものが教育であり、成長できる環境そのものも報酬の一つだと考え、教育体制の充実には強い思いをもって取り組んでいます。

マネージャーの役割変更と裁量権の拡大による組織運営の改善

宮田さま:

あとは、規模が急拡大したときに、マネージャーの役割を変えたのも大きかったです。ベンチャー企業の場合、マネージャーもプレイングマネージャーとしてプロジェクトに積極的に取り組むことが多いのですが、テラスカイも以前はそのようなプレイングマネージャーが一般的でした。

プレイングマネージャーの負荷を減らすために、階層やチームメンバーを増やして一人ひとりの業務量を調整するという方法もありますが、テラスカイの場合はマネージャーに裁量を持たせて、自分のスタイルでマネジメントをして良いことにしました。たとえば、チームの目標達成のために計画を立て、進捗を管理し、仕組みを構築することに重点を置く「管理型」、自分が先頭に立って行動する「牽引型」など、マネージャーが自らの判断でどのようにマネジメントするかを選べるようにし、教育の仕方を工夫したり、部下の教育に時間を割いたりできるようになりました。

今岡さま:

とはいえ、実現へのハードルはなかなか高かったです。

端的に言うと1カ月の稼働時間のうち、今までは「マネージャーは70%は案件に割いてください」としていたところ、この数値目標を撤廃したのです。

先ほど宮田が言ったように、案件を持ち、メンバーを引き連れてやるようなタイプにするのか、できるだけメンバーに任せて後方支援のようなサポートをするタイプとして部下を育てるのかは自分の裁量に応じてやってよし、としたのです。

マネージャーの案件稼働時間を減らすわけですから、大きな経営判断を伴う取り組みでしたが、結果的に全員が仕事がしやすくなったという対価が生まれました。

マネージャーが数字を直接的に背負うというプレッシャーが多少軽減され、部下を見る余裕ができ、メンバーに目を配る時間が生まれたんです。

マネージャー自らも案件を持っていると、それはもう忙しそうに見えてなかなかメンバーが相談できなかったので、意図しないコミュニケーションの溝が生じていました。これが今は埋まり、相談しやすい環境、人が育ちやすい組織になってきたと思います。

マネージャーの働き方改革と職場環境改善による組織変革

今岡さま:

そういう意味では先ほどお伝えした3つの課題のうち、2つ目の「キャリアにまつわる課題」に関係してくるのですが、マネージャーになって、部長に昇進していく選択肢はあった中で、以前は「忙しそうだからマネージャーになりたくない」と思っていた社員も少なからずいたのが、この風潮が変わったのは本当に大きな変化だったと思っています。

続いて福畑さまにお話を伺わせてください。1年間が経ち、何か感じられたことや新たに始められた取り組みなど、御社としてもしございましたら教えていただけますでしょうか?

福畑さま:

せっかくなので、この場で経営陣に聞きたいことがあります。昨年表彰いただいたとき、もちろん私たち人事も嬉しかったのですが、それ以上に経営陣が喜んでいたのが印象的でした。

ぜひその理由を聞かせてください。

今岡さま:

これまで述べてきたような、組織の課題に対して悩みながら講じた対策が少なからず結果につながったんだなと、取り組んだことに対して手応えを感じられたのが嬉しかったんです。

宮田さま:

「モチベーションアップの幻想」ってありますよね。モチベーションは上げようと思って上げられるものではなくて、成功を積み上げることで、モチベーションも上がる、というものです。

ストレスチェックの集団分析結果も、上げようと思って上がるものではありません。けれども、色々な手を打ち、「成功と成長」の両者が少しずつ積み上がっていくと、社員の満足度が実際に上がることがわかったという点では、社員もそうですが施策を打っている側からすると、本当によかったと感じています。

福畑さま:

営業部門からも「この職場環境優良法人について、何かスライドない?お客様にもお伝えしたい」と人事に問い合わせがあったり。

宮田さま:

お客さまにとっても、「働き方に満足したエンジニア」が来て仕事をしてくれたほうがいいですよね。

今岡さま:

間違いなくテラスカイのブランド力向上につながると見ています。

過分なお言葉ありがとうございます!

福畑さま:

私は入社以来、テラスカイは経営陣が自分の会社をすごく大事にしているということを感じています。内定式や入社式で皆さんから言葉をいただくことも多いのですが、先ほど今岡さんから「責任感を持って誠実であれ」とあったように、本当に役員全員が「いい業界、いい会社を選ばれましたね」と新入社員に向けてコメントするのです。

ご自身が責任を持っていないと言えないことですよね。

福畑さま:

自信を持って「当社に入ってきてください」と皆さんに伝えられるのは、人事としても本当にありがたいです。

これに関連してではないですが、取り組みの中で、従業員の情報が一元管理できるタレントマネジメントシステムを当社は導入しています。自己紹介の記入欄がありますので、皆さんに「テラスカイの好きなところ」を書いてもらい、閲覧できるようにしています。

経営陣の皆さんも書かれているのですね!

福畑さま:

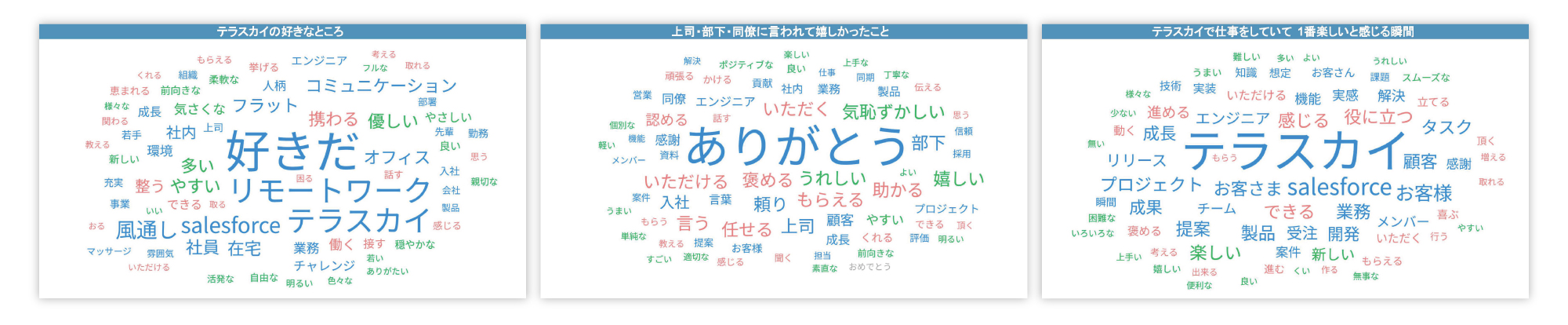

社員が記入してくれた「テラスカイの好きなところ」や「言われて嬉しかったこと」などをワードクラウド(テキストデータ内の単語の出現頻度を視覚的に表現する方法)で表現しました。

本当にポジティブな言葉ばかりで、一番大きく示された言葉をつなげると「好きだ」「ありがとう」「テラスカイ」になるのもなんだか嬉しいです。

(https://textmining.userlocal.jp/)

色々な施策が一般的な「人事部」の範疇に収まらないくらい広がっているのを感じます。

福畑さま:

あとは、当社は新入社員に4カ月間のトレーニングを行っています。全員が東京本社に毎日出社して同期としての絆を深めながら社会人やエンジニアとしての基礎を学ぶのですが、今年の新たな取り組みとして、学習が早い方向けにスペシャルプログラムを提供するようにしました。進捗が良い人たちに対して、Salesforceの知見が豊富なトレーナーが難易度が少し高い、より実践的なテーマを与える、と言った感じなのですが、当人たちだけでなく、全体として良い刺激になっているようです。

宮田さま:

eラーニングを組み合わせたカリキュラムになっているので、個々の進捗をトレーナーや配属先のマネージャー・メンターなどの関係者が把握しやすく、個別のフォローにつなげやすいんです。

社内コミュニケーション施策「SDミーティング」

福畑さま:

それから、これは人事ではなく現場のとあるチームで行われていると小耳にはさんだのですが、「SDミーティング」というのがあるそうです。「SD」とは「最近どう」のことで、たわいないことを話す機会になっていると聞きました。ネーミングも取り組みも素敵だなと感心しました。

宮田さま:

確かに昔は「最近どう?」ってよく声かけたね。

福畑さま:

リモートワークの中でも各チームでコミュニケーションを取る工夫が様々になされていて、大切にしたい風土です。

宮田さま:

当社にはラウンジというフリースペースがあるのですが、バリスタが常駐していて、一杯ずつドリップで入れる方式にしたんです。機械でやるより時間がかかるのですが、待ち行列ができて、そこで「久々だね」って会話が生まれるように、あえて。ただ、導入した瞬間コロナ禍に入り、全員在宅になってしまったんだけど(笑)。

今は出社も増えて、社員の憩いの場になっています。

組織運営と人材育成における自立性促進への取り組み

最後に今後の展望を教えてください

今岡さま:

私は先ほど申し上げた3つの課題に粛々と対処し続ける、手を止めずに続けていくことです。

宮田さま:

ご紹介したさまざまな取り組みを始めた頃に新卒入社してきた社員たちが、いまサブマネージャー、マネージャーになりつつあります。

私たちが一生懸命施策を打った中で入ってきた子たちが、会社の中核を担うようになったことで、「施策がカルチャーになる」入り口にようやく立てたかなと思っています。おそらく彼らの部下から、また新たなアイデアが出てくると思いますので、歩みを止めずに進んでいきたいと思っています。

株式会社テラスカイ

クラウド創成期からクラウドに取り組んできたリーディングカンパニー。ミッションは「先進のテクノロジーと最適な選択で成功を共有する」。

公式サイト:https://www.terrasky.co.jp/

Tech Blog:https://base.terrasky.co.jp/category/tech_blog

※本インタビューについて、株式会社テラスカイさまからもリリースが発表されています